|

|

上記の①~⑧の下線の文字項目をマウスクリック

OR 指タップ

してね。希望のページが閲覧できます。

①

丸岡城(霞ケ城) 1石とは1人が1年間に食べる米の量。1両のお金とは、1石(10斗:2俵半 150kg)の米が買える。つまり1両あれば、1年間暮らせる位のお金のことです。 |

丸岡藩は円陵と呼ばれていました。

丸岡藩は円陵と呼ばれていました。

|

|

|

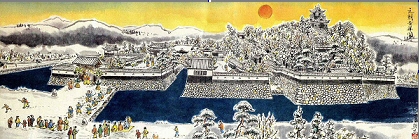

丸岡霞城御吉祥之図 伊星双岳 画(?~1847)丸岡藩絵師 上田町 布施直之氏所蔵 |

|

|

|

全盛期の丸岡城「元朝吉祥図」:あわら市椚の志田弥広氏(故)画 (上の伊星絵図をもとに描いた) |

|

|

|

|

| 天保7年(1836)頃の丸岡城周辺図 |

天保7年(1836)頃の鳥瞰図 |

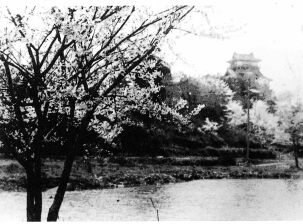

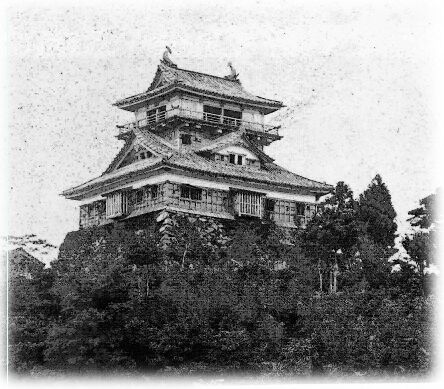

明治3年頃の丸岡城と内堀 各種門や石垣、樹木が売り払われ、城の天守閣のみ残った。(現在の文化振興事業団事務所から撮影したもの) |

明治34年の |

|

|

|

|

|

| 明治42年頃の水を湛える内堀 |

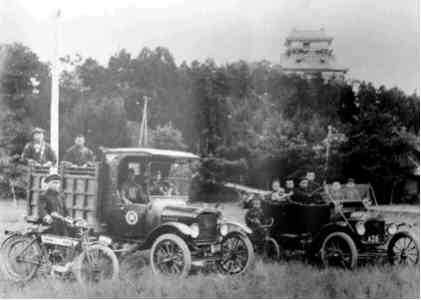

大正期 車がはじめて登場した頃 |

明治42年9月 |

明治末期の丸岡城 |

福井震災前の石製の鯱 |

現在の化粧はぶ板と鯱 |

石瓦 |

|

|

|

|

|

福井震災で落下した笏谷石の鯱は,現在天守登り口の階段脇に展示されている。 |

現在の木造銅板張りの鯱 |

天守の壁面に開けられた小さな小窓で、この穴から外敵に向かって石を投げ落としたり、鉄砲を撃ったりする。 |

約6000枚の瓦はすべて笏谷石(足羽山山麓から産出)1枚20~60kg 屋根全体で120トン |

|

阿吽の鬼瓦 |

野づら積みの石垣 |

天守台の転用石 |

腰庇 |

|

|

|

|

|

|

初重の棟には笏谷石を彫刻した阿吽の鬼瓦が載せられている。東が口の開けた阿形で,西が口を閉じた吽形になっている。これは丸岡城天守固有のものです。 |

自然石を加工せずそのまま積み上げるものです。石と石の間にできたすき間には,小さな石を詰めている。一見雑で崩れそうにも見えるが,この積み方は水捌けもよく,上からの圧力にも強いと云われている。 |

天守台石垣の南東部最上部に宝筐印塔(ほうきょういんとう)を逆さにした転用石がある。風水の厄払いが目的で積まれたと考えられる。 |

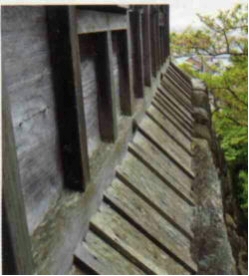

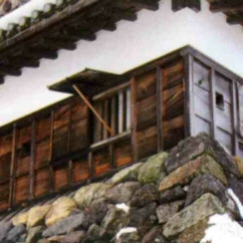

外壁に比べて石垣が一回り大きく出っ張り,斜に水切り板が付いている。豪雪地帯のため雨水が天守内に流れ込むのを防ぐ役割を果たしている。 |

|

格子窓 |

石落とし(出窓) |

急な階段 |

天井の間 |

|

|

|

|

|

|

明かり取りや物見のために設けられた窓。棒で押し上げて開閉するようになっている古風なものです。 |

。天守閣の一階には石落としという狭間がある。石垣を登ってくる外敵に向かって、石を投げ落としたり、弓を射ったり,鉄砲を撃ったりする。 |

丸岡城特有の急な階段にはロープが備え付けられている。傾斜角度は |

天守の最高階の天井の間には四方に窓があり、窓からの展望は正に殿様気分。 |

天守からの展望 |

一筆啓上石碑 |

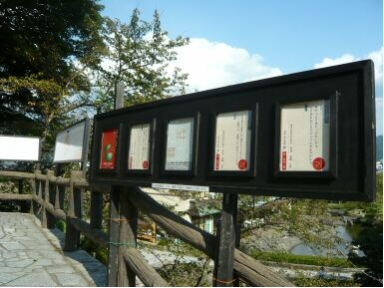

一筆啓上賞入賞作品掲示板 一筆啓上茶屋横 |

外堀の一部 |

|

|

|

|

|

天守の最高階は、回廊付の望楼。本丸から約18m、城山のふもとからだと約35mの高さ。四方の壁に大きな窓から東西南北の景観を見渡すことができる。 |

徳川家康の家臣本多作左衛門重次が陣中から妻に宛て送った手紙として有名です。「お仙」とは後の初代丸岡藩主本多成重(幼名.仙千代)。 この石碑が縁で、日本一短い手紙文の一筆啓上賞の起こりとなった。 |

一筆啓上石碑が縁で1993年にスタートした「日本一短い手紙文コンクール」の一筆啓上賞は全国に一大ブームを巻き起こしている。その入賞作品の一部は一筆啓上茶屋横と本丸への登り階段脇掲示板に展示されている。 |

城の内堀は埋め立てられて道路や学校の校庭、公園となっているが、外堀の一部は用排水路として現在もその面影が残っている。 |

丸岡藩砲台跡 |

本多家の墓所(巽3-3 本光院) |

有馬家の菩提所 |

キリシタン燈籠 |

|

|

|

|

幕末の1852年に外国艦渡来に備えて築いた丸岡藩の砲台には今でも、土塁と5カ所に砲眼と呼ばれる大砲を備える切り通しが残されている。 |

本光院の境内の奥に重成、重能、重昭、重次の4基の大きな五輪の塔が並んでいる。 |

境内の左奥に有馬家の歴代藩主の大五輪の塔が並んでいる。中央は延岡から移された直純、康純の墓である。 |

火袋を支える竿石にマリア像が彫られ、更に竿石の上部は十字架をかたどっているようです。キリシタン信者が密かに礼拝したものだろう。 |

![]()

東方向(山麓側)→南方向(永平寺町・福井市側)→西方向(日本海側)→北方向(石川県方向)の順に掲載してあります。

|

眺望方向を変えたい時↓

パソコン:マウスクリック |

|||

![]()

|

|

|

天守3階から見える東側は丸岡城天守の裏側になります。かつて内堀を挟んで,東三の丸でした。右手方向から現在の①丸岡図書館,②手紙の館辺りまで侍屋敷が建ち並んでいました。東方の山際に北陸高速道路が走っています。その更に先の山間部には,白山信仰の③豊原寺跡があり,ここは中世までは自然の要塞を利用して繁栄した所です。 |

![]()

①丸岡図書館、②手紙の館

|

①丸岡図書館 |

②手紙の館(丸岡城入城券で入館可) |

一筆啓上茶屋 |

|

|

|

|

|

中野重治と小葉田淳記念文庫が併設されています。 |

日本一短い手紙コンクール入賞品が展示されています。 |

食事処・売店・喫茶・丸岡城関係書籍販売等 |

③豊原寺跡

(坂井市指定文化財:史跡)

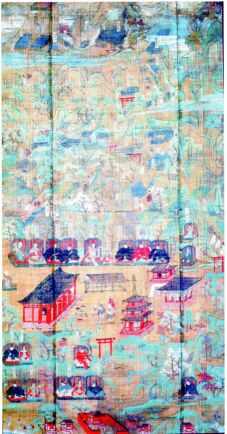

かつて中世までは豊原三千坊とまで呼ばれて繁栄していましたが,寺が,朝倉氏に加勢し一向一揆の拠点になったため,天正3年(1575)織田信長によって焼き払われ滅亡してしまいました。現在豊原寺跡は廃墟と化し人影は殆どありません。江戸中期の絵図がありますので掲載します。平成23年(2011)に豊原寺の末裔の豊原春雄氏が豊原三千坊史料館を完成させ,館内見学によって往時を偲ぶことができます。

予約制 TEL0776-66-6188

〒 910-0213丸岡町田屋77-44

|

|

|

|

| 江戸中期の豊原寺の全景 |

豊原六地蔵 |

豊原三千坊史料館 |

④県立丸岡高等学校と丸岡インター

校舎は昭和49年(1974)に丸岡城の東三の丸から移転した。現在の場所は江戸時代までは愛宕山と呼ばれ,柴田勝豊が豊原から遷座した愛宕社が祀られていました。近くには北陸高道路丸岡インタ-があり,昭和48年10月開通以来,丸岡の玄関口となっています。

⑤丸岡温泉 霞の郷(さと)

平成12年6月に完成した総合福祉健康センター(現 霞の郷ディーサービスセンター)と霞の郷丸岡温泉の施設です。カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉(弱アルカリ性温泉) 適応症:神経痛・切り傷・やけど・筋肉痛等に効能があります。 入浴料 大人(中学生以上)500円,小人(小学生以下)200円 3歳未満無料 丸岡町八ヶ郷 21-7 TEL0776-68-5050

|

|

|

|

|

いきいきプラザ霞の郷丸岡温泉 |

霞の郷デイ-サ-ビスセンター |

|

⑥のどかな山里 竹田地区

竹田地区は昨今,過疎化が進む中で里山の活性化に取り組み,のどかな山村生活が体験できる場所となっています。県内最古の民家である千古の家(国指定建造物)と庭(国登録記念物)・キャンプ場・丸岡温泉たけくらべ・しだれ桜でも有名なたけくらべ広場・竹田水車メロディ-パーク・龍ヶ鼻ダム等があり多く人々の憩いの場となっています。

|

|

||

|

たけくらべ広場のしだれ桜 |

メロディーパークの水車 |

千古の家の花菖蒲 |

|

|

|

|

|

丸岡温泉たけくらべ |

竹田峡谷 |

龍ヶ鼻ダム |

| 【丸岡温泉たけくらべ】 |

【龍ヶ鼻ダム】 |

霞ヶ城公園 (現在 丸岡観光情報センター建設中)

天守の真下には霞ヶ城公園があります。ここにはかつて幅約90mもある内堀がありました。堀は昭和初期までに埋め立てられ,昭和10年代には町民グラウンドとして各種スポーツの競技場となっていました。福井震災後県営住宅が建てられましたが,それも取り壊され,昭和54年(1979)に築城400年を記念して整備され,現在は公園となっています。春は桜,秋は紅葉が美しい公園内には,明治・大正期に活躍した郷土の偉人名士の石碑群があります。北陸新幹線開通にあたり、現在,公園地に新たに「丸岡観光情報センター」(仮称)が建設中です。

|

|

|

|

|

霞ヶ城公園 (観光情報センター建設中) |

歴史民俗資料館 |

歴史民俗資料館2階展示室 |

丸岡歴史民俗資料館

丸岡城築城400年を記念して,霞ヶ城公園内に昭和53年(1978)に開館しました。一階には日向(ひゅうが)神楽の展示があります。 二階の常設展示室には本多氏・有馬氏歴代城主ゆかりの武具・調度品・掛軸・古文書などの品々を展示しています。歴史民俗資料館へは丸岡城入城券で入館できます。

![]()

|

眺望方向を変えたい時↓パソコン:マウスクリック |

|||

![]()

|

|

|

右側の直ぐ手前を見と,南北に走る道路に赤い欄干の橋と大きく枝を広げた樹齢推定450年のタブの木(坂井市天然記念物)が見えます。その橋の下を流れる川(現在は田島川と呼ぶ)は,江戸時代には丸岡城の外堀となっていました。この橋の所に神明口門がありました。この門の内側は郭内で南三の丸でした。この門より外側(現在の①國神(くにがみ)神社は郭外で商人たちの町屋があった所になります。町屋の位置は,天守の南西側にそれていることが分かります。城下の町屋は何度も春先の南風にあおられて大火事を起しましたが,天守がその被害を受けたことはありませんでした。それはこの位置関係にあたからと考えられます。もし町屋が南東側に立地していたら天守は燃えて残っていなかったかも知れません。 |

|

|

|

|

|

外堀にかかる橋(赤い欄干)と外堀脇に繁るタブの木(樹齢450年) |

有馬家の菩提寺:白道寺の山門 |

本光院の本多家の墓 |

![]()

①國神(くにがみ) 神社

| 式内社である國神神社の御祭神は継体天皇の第2皇子の椀子(まるこ)皇子です。 |

|

※國神神社の祭り(丸岡まつり)にはよく雨が降り,それでも人々が大勢集まったので,めめんじゃこまつりと呼ばれていました。これは明治3年(1870)の神社併合で,振媛を祀る高田の神社は國神神社に併合され,境内が田に開墾されてしまいました。この振媛の神が高田に帰りたいと,丸岡祭りになると雨を降らせるという伝説(振媛の涙雨)があります。ちなみにめめんじゃことはメダカのような小魚のことです。 |

國神神社の文化財

| ①白山参詣曼荼羅図 |

②天国宝剣 |

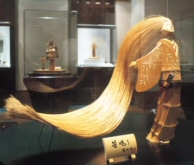

③閻浮檀金千手観音 |

|

|

|

|

| 白山参詣曼荼羅図(福井県指定文化財) |

天国宝剣(あまくにほうけん) |

閻浮檀金(えんぶだんごん)千手観音は862年に摂津国勝尾寺の真如法師が唐から持ち帰ったもので、平景清の守り本尊であったと云われる。本多重昭公が國神神社に奉納したものと伝えられる。 |

②本光院と白道寺

本光院は本多成重が死去した正保4(1647),第2代重能(しげよし)によって建立されました。寺の院号の本光院は成重の院号によると云われています。現在の本光院は創建場所と違った所にありますが,これは4代目の重益((しげます)が改易になったときに移転させられたためです。本多家の後に有馬家が藩主となると,その菩提寺の白道寺・台雲寺・高岳寺の3寺も九州から丸岡へ移されました。そして元の本光院の敷地に建てられたのが白道寺です。有馬家は,本光院のためにこれまでの寺地の東側の東瓜屋(巽)町)に新たに寺地を提供しそこに移転してもらい現在の本光院が建てられました。現在本光院には本多家の墓所があり,本多家の歴代藩主の墓である五輪塔(坂井市指定文化財)がありますが,改易された第4代重益の墓はありません。また現在白道寺には、開基有馬直純公とその室の日向夫人(徳川家康の養女)の供養塔があります。

③瑩山紹瑾(けいざんじょうきん) (常済大師)の古里

瑩山紹瑾は,文永5年(1268)10月8日越前多禰(たね)村(現在 山崎三ヶ)の豪族瓜生邸(やしき)に生れ,永平寺で修業し,能登総持寺を開き,曹洞宗を広めました。曹洞宗では開祖道元を祖,瑩山を太祖とあがめています。現在,山崎三ヶの多禰神社境内には誕生地顕彰碑(坂井市指定史跡)が建てられています。

|

|

|

|

|

瑩山紹瑾誕生地記念碑 |

高向の宮跡(高向神社) |

継体天皇石像(足羽山) |

④振媛の里 天皇家のルーツは丸岡にあり

九頭竜川の扇状地は丸岡町鳴鹿(なるか)地区となります。この山麓は北陸地方最大規模の古墳群「六呂瀬山古墳群」があります。古代から地方豪族が居住して栄えた所で,そこには振媛の里「高向の宮跡」(現 丸岡町高田)があります。

振媛とは垂仁天皇7世の孫と云われた美貌豊かな方で,西暦450年頃,近江の高島郡の三尾に居られた応神天皇の血をひく「彦主人(ひこうしの)王」に嫁いで,皇子(男大迹(おおどの)王)が誕生しました。彦主人王が亡くなり,振媛は郷土の高田に戻って皇子を養育しました。成長した皇子は福井平野,坂井平野の治水事業に尽力し,西暦507年に58歳で継体天皇(第26代:在位 507~531)となりました。皇室の先祖は継体天皇であると言う説に従うと,現在の天皇家のルーツがこの丸岡町にあると言えます。この地域に継体天皇にまつわる史跡逸話が多く残っています。ちなみに,令和の天皇は第126代です。

⑤

六呂瀬山古墳群 (国の重要指定史跡)

六呂瀬山古墳群は丸岡町上久米田の六呂瀬山山頂にある4基からなる北陸地方最大規模の古墳群です。 1号墳は4世紀頃の築造で,全長約140m,後円部径約78m,高さ13m,前方部幅約58m,同高さ11mの前方後円墳です。3号墳は5世紀初めの築造と推定され,ともにこの坂井平野地域を支配した豪族の墓と考られています。

|

|

|

|

|

|

六呂瀬山古墳群 |

ウッドリーム、ウッドハウス |

越前竹人形館 |

俵児の米 |

⑥福井県総合グリーンセンター

丸岡町楽間地区に緑に関する県の総合施設(昭和55年開園)があります。巨大な玉ねぎ型温室ドームには熱帯植物が繁り,大型都市緑化植物園では森林浴が楽しめます。広大な芝公園をはじめするグリーンパークにはウッドリーム,ウッドハウス,水上ステージ,ミニボート,大型遊具,林業試験場等があり,家族が楽しめる総合グリーン公園となっています。丸岡町楽間15 TEL0776-67-0002

⑦越前竹人形の里

当館には真竹や孟宗竹を使った竹人形や工芸品が多数展示されています。竹人形工房の見学や竹細工実習もできます。創作竹形館とミュージアムショップも開設しています。入館無料(ただし,工房見学・美術館館は大人300円・小中学生150円) 丸岡町上久米田 TEL0776-66-5666

⑧俵児の米 (ひょうこのこめ) (福井県無形民俗文化財)

毎年9月の第3土・日曜日に催される行事です。米を清水でとぎ,セイロで蒸し,布久漏(ふくろう)神社の神前に供え,残りを団子に丸め,箕(み)入れて参詣の人々に蒔きます。当地域を流れる十郷用水の恵に感謝し,村人の平和を喜び合う行事となっています。

![]()

|

眺望方向を変えたい時↓パソコン:マウスクリック |

|||

![]()

|

|

| 明治以降の丸岡城の正面登り口はこの西側でしたが,現在は駐車場確保等で東側が正面登り口となっています。この西側の窓の直ぐ下には南北に走る道路が見えます。その道を挟んで城側の方に家が建っていますが,ここはかつては内堀であった所です。堀に面したその西は,三の丸で,丸岡藩の重臣たちの屋敷が並んでいました。南北に北陸新幹線の高架橋が見えます。この高架橋の先に(この天守より西約3km先),旧北陸街道があり,舟寄(ふなよせ)地区を通っていました。ここは江戸時代には幕府直轄地で戸数200戸以上の北陸街道最大規模の集落で,舟寄宿として栄えました。 この舟寄には①「舟寄踊」が伝承され,毎年旧盆には高椋西部コミセン(元 舟寄本陣)前で踊られています。平成15年(2003)に当地区西部から約4,500年前の縄文中期の遺跡「舟寄遺跡」が発見されています。 |

![]()

①舟寄踊 (福井県無形民俗文化財)

元亀元年(1570),当時朝倉義景の家臣,黒坂備中守景久が舟寄に館を構えていました。当時は戦乱(一向一揆の巷(ちまた)となっていました。景久は,進撃して来た織田信長を迎え撃つため,主君の朝倉義景とともに「姉川の戦い」に参戦することになりました。その出陣の前夜酒宴が開かれ,舟寄の集落の人たちが景久の武運長久を祈り士気を鼓舞するために踊ったのが,舟寄踊の始まりだと云われています。

|

|

|

|

|

|

舟寄おどり |

新田義貞公慕石 |

松尾芭蕉句碑 |

丸岡藩砲台跡 |

②称念寺 新田義貞公墓所 (福井県史跡)

称念寺は太平記に出てくる古刹で,この寺には南北朝時代の延元3年(1338)に福井市灯明寺畷で戦死した新田義貞公の墓所があります。また,当寺は弘治2年(1556)から約10年間明智光秀一家が避難していた所でもあり,永禄6年(1563)に光秀の子のお玉(後の細川ガラシャ)が生まれた所でもあります。元禄2年(1689)8月8日松尾芭蕉が奧の細道の途中に立ち寄った寺でもあり,芭蕉は称念寺での明智家の様子を「月さびよ明智が妻の咄(はなし)せむ」と詠み,現在境内にその句碑があります。当時芭蕉は,称念寺を後に,北横地から分岐し,朝倉街道を通って,松岡の天龍寺へと足を進めたと考えられます。

③中野重治と生家跡

明治35年(1902)高椋(たかぼこ)村一本田に生まれました。東京帝国大学在学中に原辰雄らと同人誌『驢馬(ろば)』の創刊をはじめ,『夜明け前のさよなら』『機関車』等の詩を発表し,次第に左翼運動,共産主義運動に関わりながら,プロレタリア文学運動の指導的役割を果たしていました。戦後も執筆活動を続け,昭和22年(1947)参議院議員全国区で当選し,自伝小説『梨の花』を創刊,昭和32年(1952)に地元の龍北中学校校歌,昭和39年(1964)には丸岡中学校校歌の作詞を行っています。現在一本田の生家跡には東京世田谷の自宅から移築した書斎と屋敷跡の敷石等があり,坂井市丸岡図書館には「中野重治記念文庫」があります。一本田の神明社の観音堂には33年毎に御開帳される千手観世音菩薩像があり、寛正2年(1461)から、当地には観音信仰が伝承されています。

|

|

|

|

|

|

中野重治生家跡 |

丸岡図書館内の中野文庫 |

千手観世音菩薩像 一本田観音堂内部(御開帳時) |

|

④丸岡藩砲台跡 (国の指定史跡)

坂井市三国町梶地区の海岸に,嘉永5年(1852)丸岡藩の砲術家栗原源左衛門によって作られた砲台の跡があります。 ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀に来航する前年のことで,外国艦渡来に備えて丸岡藩が築いたものです。今でも,高さ1.8m,長さ33mの石垣の土塁と5カ所に砲)眼と呼ばれる大砲を備える切り通しが残されています。

![]()

|

眺望方向を変えたい時↓パソコン:マウスクリック |

|||

![]()

| |

| 直ぐ下には①平章小学校の校舎や校庭が見えます。この学校の前身は丸岡藩校「平章館」です。校舎の左隅の辺りが丸岡城の正面玄関であった大手門のあった位置になり,校庭の手前は,かつて城主の住居や執務を行った建物で,二の丸御殿のあったところになります。次は校舎のもう少し北側を見てください。そこに見える家並は,かつての侍屋敷のあった場所になります。更に目を遠くに向けていただくと,山並みが見えます。その低い山並みから200基以上の横山古墳群が発見さています。 |

![]()

①藩校平章館と平章小学校

平章館は創立が文化元年(1804)の開校※1で有馬誉純(なすみ)公(丸岡藩第9代藩主)が創設しました。明治6年(1873)9月には平章小学校と改称され,地域の人々から「平章校」と呼ばれ親しまれてきました。

平章小学校は令和6年(2024)で藩校開校以来220年目になる(藩校以来、現存する学校としては全国でもめずらしい。)学校で,今日まで丸岡の教育の原点となっています。 当校は,明治11年(1878)10月6日明治天皇の行在所(あんざいしょ)※2 となった学校でもあります。以後、大正天皇(皇太子時代に),昭和天皇もご来校されておられます。現在の校舎正面には,行在所紀念碑※3が建てられています。この碑の辺りに丸岡城の大手門があったとみられる。

|

|

|

|

|

現在の平章小学校正面 |

行在所記念碑※3 |

昭和22年昭和天皇行幸 あいさつ |

|

※1 藩校後現存する古い小学校(創立年,藩校名等) |

②椀貸(わんかし)山古墳 (福井県指定文化財:史跡)

坂井市丸岡町坪江からあわら市中川に至る丘陵には総数234基の横山古墳群があります。その一つの椀貸山古墳はこの横山古墳群の最南端に位置し,全長45mの前方後円墳で,6世紀頃のものと考えられています。昔から椀貸しの伝説があり,ここは継体天皇の椀子皇子の墓と伝えられています。

|

※椀子(まるこ)皇子は町名の由来となっています。 古今類聚越前国誌に「…今丸岡と云う。は『椀子の丘』の中略なり。天皇の子,椀子の皇子の古墟(こきよ)なり。・・・」と書かれていますが,その「まるこのおか」というのが丸岡城本丸の場所のことです。今から約1,500年前,ここ越前におられた応神天皇第5世の孫にあたる「男大迹王(後の継体天皇)」と倭(やまと)姫との間にご誕生になられた「椀子皇子」の胞衣(えな)をこの丘に埋めて,祠を建ててお祀りしたと云われています。 |

|

|

横山古墳群

|

|

樹木が生えていた頃の椀貸山古墳 |

丸岡町坪江からあわら市中川に至る旧国道8号線沿いの丘陵地 |

③日向(ひゅうが)神楽 (福井県無形民俗文化財)

| 日向神楽 |

|

|

眺望方向を変えたい時↓パソコン:マウスクリック |

|||

ページ項目を変えたい時 ↓パソコン:マウスクリック/スマホ:指タップ

してね

|

|

|

上段5つの下線部項目から(パソコン:マウスクリック |

|

|||

|

①お静慰霊碑 |

|

|

②一筆啓上の石碑 |

|

|

③登り口石階段下の石碑(天守閣紀念碑と東宮殿下お手植え松碑等)

|

|

④合屋(ごうや)文仲(ぶんちゅう)君碑(1832~1905) |

|

|

⑤友影賢世(けんせ)銅像(1870~1970) |

|

|

⑥牛ヶ島石棺 (坂井市指定文化財) |

|

|

⑦松尾芭蕉句碑 |

|

|

⑧菘甫(しょうほ) 津田先生之碑 (?~1916) |

|

|

民話「まつや地蔵」 |

|

|

⑨南保治平碑 明治期に天守を町へ寄贈した一人で,治平は新町の魚市場で,競り太夫と呼ばれていました。漁業関係者が建立したものです。 |

|

|

⑩緑陰(りょくいん)翁(おう)の碑: (町原貞煕について書かれた碑文) 丸岡藩は,幕末期に佐幕派の思想を掲げていました。国学者であり尊皇派の町原貞煕は軟禁(なんきん)されたが,明治に入り自由の身となり,若狭にできた小学校の教師となり活躍しました。

|

|

|

⑪水明渓の句碑

|

|

|

⑫朝日(ちょうにち)両国親善萬歳碑 |

|

|

⑬「雲の井」の井戸 |

|

|

⑭石碑群の中から ○北陸三堂顕彰碑:明治大正期に活躍した北陸三堂と呼ばれた南画家三名(丸岡出身の長田雲堂,山田介堂,敦賀出身の内海吉堂を顕彰しています。平成17年(2005)に,すぐ横に福井市出身の世界的な水墨画家渡辺悟仙の顕彰碑「墨に生きる」が建立されました。 |

|

|

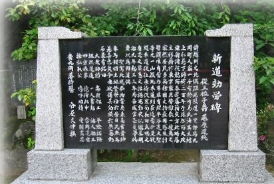

○新道功労碑:明治11年(1878)に大聖寺~丸岡間の新道が開通しました。約3年を費やして,明治天皇丸岡行幸を記念して完成させました。丸岡の長田四郎作氏と大聖寺の梅田五月氏等はその功労者として顕彰されています。明治13年に国道に指定されました。 |

|

|

○皆吉(みなよし)五郎・大太郎(爽雨(そうう)父子碑:皆吉家は有馬家の家老職で,五郎は弘化2年(1845)に丸岡に生まれ,明治37年(1904)から41年まで丸岡町長を勤めています。大太郎は明治35年(1902),福井市宝永に生まれ,叔父の皆吉家に養子として入りました。平章小学校に学び,その後丸岡から三国へ,そして福井へと移っています。大正3年(1914)に福井中学に入学。俳諧に励み俳号も爽雨と命名されました。大正9年(1920)「ホトトギス」に初入選し,昭和7年(1932)にはホトトギス同人に推され,昭和13年(1938)には,第1句集『雪解(ゆきげ)』をはじめ『寒林(かんりん)』『雲坂(うんばん)』『緑蔭(りょくいん)』等を発表しています。戦後も創作活動をつづけ,昭和42年(1967)『三(さん)露(ろ)』で第1回蛇笏賞(だこつしょう)を受賞して,「爽雨俳句の確立」となりました。 |

|

|

上段5つの下線部項目から(パソコン:マウスクリック |

||||

|

1575年8月の越前一向一揆殲滅の戦いに、織田信長軍団は一揆勢の拠点となった越前豊原寺に来襲し,ことごとく焼き払って、越前は信長に制圧された。この戦いの指揮をとっていたと考えられるのが光秀である。光秀は1556年頃から約10年間程、越前長崎称念寺で妻子とともに生活していて、ここ丸岡の土地に詳しく、当時、信長の家臣NO.1であった。豊原寺を焼き払いの後,光秀は,戦果報告と近況報告として,丹波の小畠左馬進に宛てた文書が残っている。その光秀の21日の書簡内容は,「現在,戦果をあげて豊原に居る。次の戦いは、23日には加賀方面に移動する。これも容易に成敗し,丹波に帰る。」とあり,左馬進の怪我のお見舞いと丹波での次の戦いの対策等を伝える文書である。 |

|

|

|

小畠左馬進宛ての光秀書状 (大阪青山歴史文化博物館所蔵) |

|

上段5つの下線部項目から(パソコン:マウスクリック |

||||

|

|

|

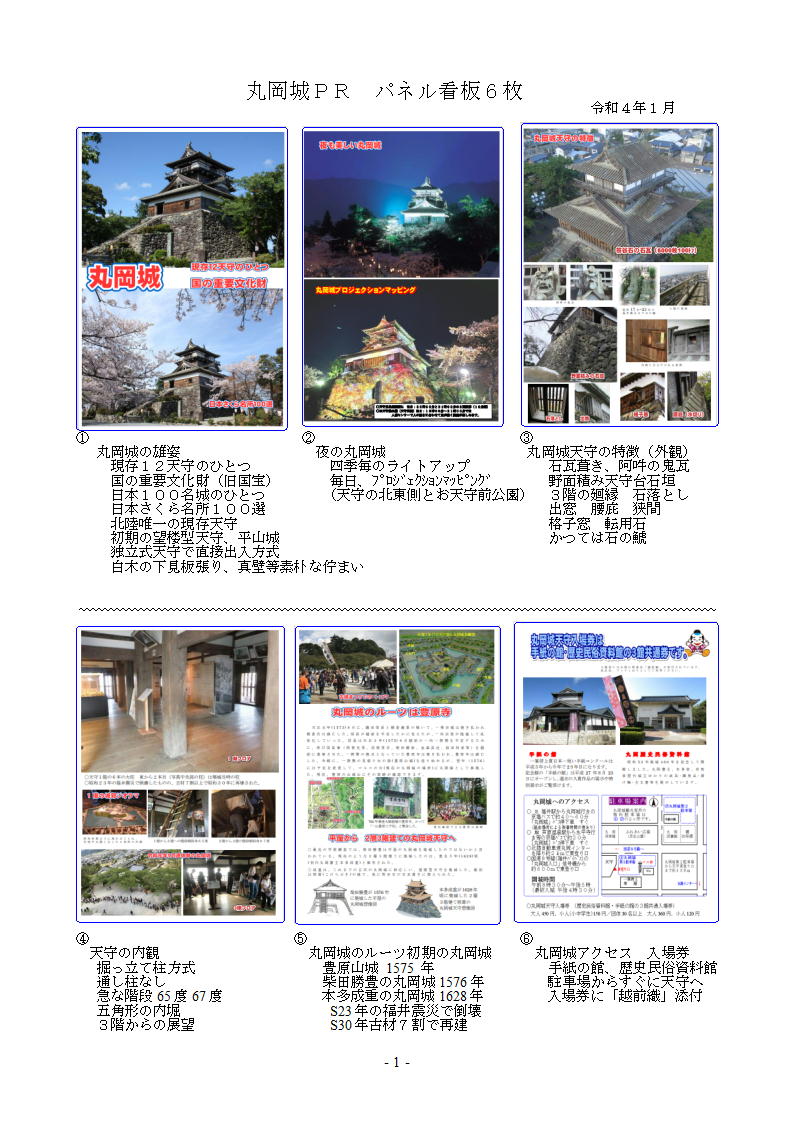

①②③④⑤⑥はA3版,さらに①③④はA0版パネルに制作して,丸岡観光ボランティアガイド協会で活用しています。 |

|

下の枠内は,上記のポスター6頁のPDFファイル(各A4版で印刷可能)です。スマホでは全て表示出来ないおそれがあります。 |

|

上段5つの下線部項目から(パソコン:マウスクリック |

||||

12tensyu

⑥

|

江戸時代以前に創建され、現在まで残っている天守(改修含む) は12天守 江戸時代には170箇所にあったと云われた天守が、江戸末期から明治のはじめの戦乱や明治政府による廃城令や、天災や第2次世界大戦での戦災で、多くの天守が失われ、現在江戸時代以前に築城された天守は全国で12天守しかありません。 |

|

|

|

城名 |

天守の構造 |

城地種類 |

築城年 |

重文・国宝 |

備考 |

|

弘前城 |

独立式層塔型3重3階 |

平山城 |

1810年 |

重文 |

|

|

松本城 |

連結複合式層塔型5重6階 |

平城 |

1592年 |

国宝 |

|

|

丸岡城 |

独立式望楼型2重3階 |

平山城 |

1628年 |

重文 |

|

|

犬山城 |

複合式望楼型3重4階地下2階 |

平山城 |

1585~1590年 |

国宝 |

|

|

彦根城 |

複合式望楼型3重3階地下1階 |

平山城 |

1606年 |

国宝 |

|

|

姫路城 |

連立式望楼型5重6階地下1階 |

平山城 |

1608年 |

国宝・世界遺産 |

|

|

松江d\ |

複合式望楼型4重5階地下1階 |

平山城 |

1611年 |

国宝 |

|

|

備中松山城 |

複合式望楼型2重2階 |

山城城 |

1681~1683年 |

重文 |

|

|

丸亀城 |

独立式層塔型3重3階 |

平山城 |

1643~1660年 |

重文 |

|

|

松山城 |

連立式層塔型3重3階地下1階 |

平山城 |

1852年 |

重分 |

|

|

宇和島城 |

独立式層塔型3重3階 |

平山城 |

1664~1665年 |

重文 |

|

|

高知城 |

独立式望楼型4重6階 |

平山城 |

1747年 |

重文 |

|

⑦

「丸岡城とその周辺観光ガイド」令和3年7月発刊のガイド本の裏見返し原稿より転写

PDFファイル

(A4版で印刷可能) スマホの場合機種によって表示されない場合があります。

|

上段5つの下線部項目から(パソコン:マウスクリック |

||||

Copyright 2015 by Morihiro Matsumoto