|

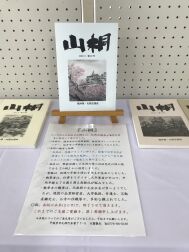

�@�ߘa�S�N�x�̍��s�����Ղ��P�P���T��(�y)�`�U��(��)�Ɏ��{����܂����B��N�ܓ������̊����Ƃ��āA�ۉ����ɍ�i��W�����Ă��܂��B���N�x�͏���������̎����̌���G���i��W�����܂����B�܂��ܓ�����N���s���Ă��镶�w��i�W��R�ˣ�̓W��������܂����B���N�x�Łu�R�ˁv�͑�Q�O���ŏI���Ƃ����āA��N�ɂȂ���e�҂������A�[���������e�ƂȂ�܂����B���A�����A�ӌ����A���j��������X��274�łł����B�@ |

||

|

|

|

|

|

|

| �@�ߘa�R�N�x�̍��s�����Ղ��P�O��30(�y)�`31(��)�̂Q���Ԏ��{����܂����B�P��́u�ۉ��ܓ���v�̓W���́A�ۉ����(�����R�~�Z���R�K���c��)�ŁA��p�l���Q����W�����܂����B |

|

|

|

|

��i����� |

|

�u�R�ˁv�P�X�������@(�`�T�Ł@226��)�@�@�������ŏI���ɁA�����̓��e������ �@���N�̉Ă͂Q�N�z���̃R���i�ЂƖҏ��ɂ��A�NJ��Əő����ɋ���閈���ł����B�����g��Ă����n��̗��j�╶���̃{�����e�B�A�������w�Njx�~��ԂŁA�ۉ��Ȃ��Ǐ��ɖ��v���邱�ƂƂȂ莊���̗]�c�ɗa����܂����B�F��������̋@��ɂ��낢��Ȗ{�Ƀ`�������W���A�Ǐ��̊y��������p���ĔF�����Ē�����Ɗ���Ă��܂��B���̋C���������̂������A�����ɂȂ��{���ւ̌��e���x��C���Ńq���q�����܂������A������P�X���s���邱�Ƃ��ł��܂����B�F�l�̂��x���A�����͂ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B �@�����������튈���̐����͖{���̍�i�ɂ��e�����A�n��̗��j��A�a�C�A���N�Ȃǂ̍�i�������A������_����悤�Ȍ��C�ȍ�i�����Ȃ��A�ꖕ�̎₵�����o���܂����B �@���āA�f����l�b�g�����S���̌��݁A���������̕����ɏ����ł����ɗ��������ƃX�^�[�g�����{���ł����A���̐��ʂ��o���Ȃ��܂܂ɗ��N�͑�Q�O���𐔂��܂��B�P�O�N��̂̓����łӂ��̂ƂȂ�A���M�҂��������������҂ɂȂ�܂����B�{���̕�̂ł���ۉ��ܓ�������N�͑n���T�O���N�̐ߖڂ��}���܂��B�����̏����Ă��A�{���͎����ŏI���������ƍl���Ă��܂��B �@���N�̍ŏI���ł́A�N�����Q���ł���@�u�����̖D�����|���v�@��ڎw�����{���̎�|�ɂӂ��킵���A�吨�̊F���炽������̍�i���āA�L�I�̔������邱�Ƃ��o���܂��悤�ɁA�ɂ��肢�����҂������Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�ψ����@��@���@�O�@�v |

|

�@�ߘa�Q�N�x�̍��s�����Ղ��P�O��31(�y)�`�P�P���P��(��)�̂Q���Ԏ��{����܂����B�P��́u�ۉ��ܓ���v�̓W���́A�ۉ����(�����R�~�Z���R�K���c��)�ŁA�p��(�T�C�Y�V�W�W×�P�O�X�P����)�R����W�����܂����B �����A�W�������́@�u���q���G�䂩��̏̔O���ό������ĂȂ����s�ψ���A�̔O����^��̋��͂č쐬�������ł��B�v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�R���i�Ђ̒��A�������� �@���N�͓ˑR�̐V�^�R���i�E�C���X�̖����ɂ��A3���ȍ~�A�w�ǂ̉��s�������~�ɂȂ�A���X�̐����ɂ����Ă��}�X�N����ŁA�R���h�~����������ȂǁA����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ���������A�o���̌����Ȃ��NJ��ŁA���E���ɂǂ���ƈꑧ�ꂵ����C���Y���Ă��銴�������܂��B�@ �Ō���]��ł����A�����l���O������鎍���������܂����V�J�p��Y���A���N2���ɐ�������܂����B�V�J����Ƃ͂R�O�]�N�̒������t�������ł������A�D�NJ�Ƃ̉�Ƃ��Č������w�������T��A�����R�̎���������Ă���ꂽ�p���v�������͂�܂��B�S��育���������F��\���グ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�ψ����@��@���@�O�@�v |

|

|

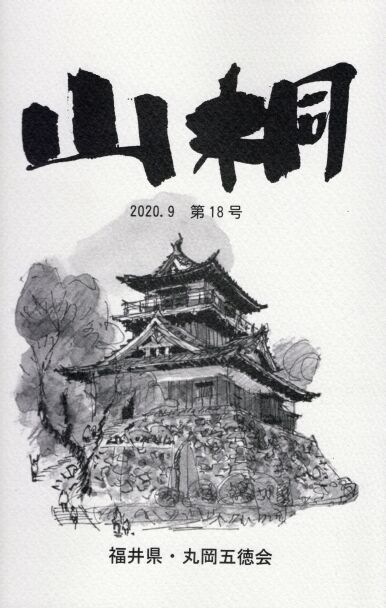

�Q�O�Q�O�N�X�������@�@�Q�R�O�� |

|

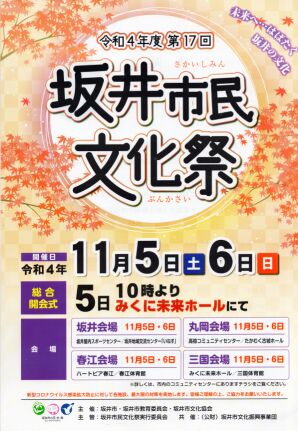

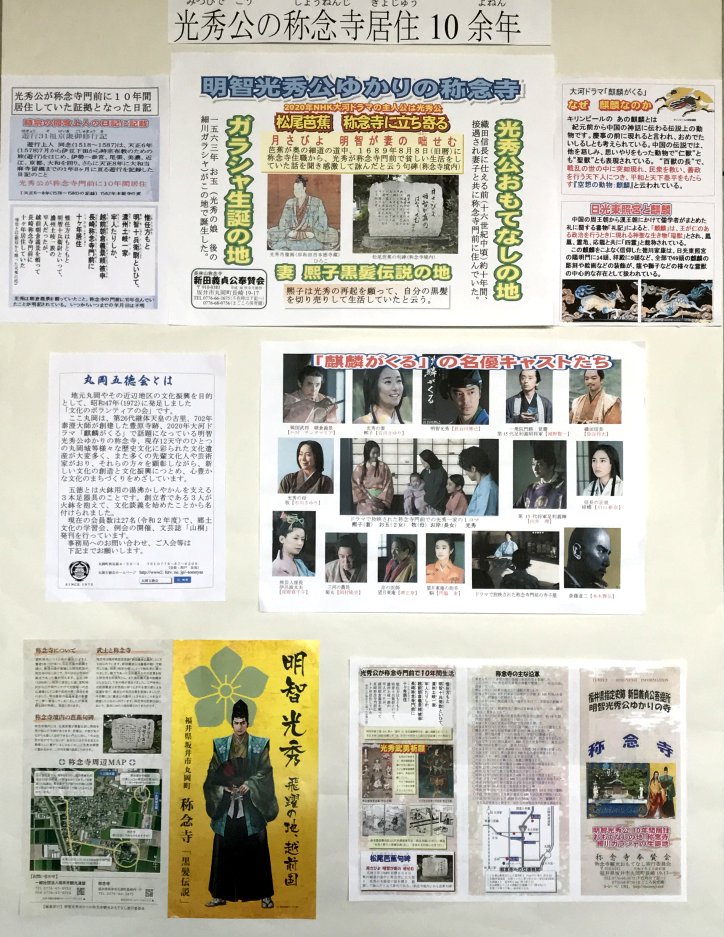

�@���N�x�̎s�����Ղ�11���R��(��)�`�S���J�Â���܂����B�P��̌ܓ�������A�����R�~���j�e�B�|�Z���^�|�œW�����܂����B���e��10���ɍs�����։ꃀ�[�E�����C���e�ƁA�l�ˉ�́u�����琤�̖��̃r�U�v�̍u�������A���q���G�Ə̔O���Ɋւ��鎑�������s���Ɍ��J���܂����B |

|

|

|

|

|

�@�P�O���U��(��)�@�։�O���܌Ε��ʂɌ��C�ɂł܂����B����P�Q���͋v���Ԃ�̌��C�ŁA����̐e�r���͂���܂����B�@�@�@�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Q���X��(�y)����̌��C�����˂��V�N����������ŊJ�Â��܂����B����͂P�S���̉���ɎQ�����Ē����܂����B�Q�O�Q�O�N�̂m�g�j������ς��u�i�ق�����v��l���͖��q���G���ƌ��܂�A���G�䂩��̏̔O�����F����ɒm���Ē������ƂŁA�w�K����s���܂����B����̏��{���S�����܂����B����Ŕz�z���������������Ɍ��J���܂��B |

�@30.10.27

�@30.10.27

|

��N���s�����ՂŁw�ۉ��ܓ���W���x���s���Ă��܂��B���N�x��10��27��(�y)28��(��)�����R�~�Z�����ŁA�ܓ���̊����̈�R�}���s���ɍL�܂����B |

|

|

|

|

|

|

�@�R���P��(��)�ߑO�X���R�O�������M�[�㒃���ő�W�W�W��J�Â���܂����B |

|

|

|

�@ �V�N���͂Q���P�R���ߌ�U���`�@�������ŊJ�Â���܂����B����̉����b�͏��{������S�����܂����B���삵���ۉ��ܓ���z�[���y�[�W�̐V�o�[�W�����̗����������A���e����������܂����B���̐V�g�o�ɂ͂���܂ł̉�̏Љ��e���ƕ̂ق��ɁA�ۉ��̕�������j�A�ۉ��̖������Փ��ڂ������e�ƂȂ�܂����B��b�̌�A���e��Ɉڂ�A�Q������Q�P���͊ۉ������k�`�ɉԂ��炩���A�y�����[�ׂƂȂ�܂����B |

|

|

|

�����s�g���ɂ����c���Ɖ���s���z�n��ɂ���u�|�̉Y�فv�̌��w���C�ɏo�����܂����B����P�P���@���Q�����܂����B

�@�Z�E�̘a�c�����u��V�Ɗ�c���v�u�ŋ����̓`���Ƃ��̂��ʁv�u��c���̕v�̉��������܂����B

���g���V�Ƃ́A�{�莛�������@�������܂��B �g���V�͊�c�����{�莛����̔C���ɂ�苝�ۂU�N�i1721�j���炻�̐E�ɂ������B

�������Ƌ@�\����

�@�n��ɂ����Ă̖����I����B�i�����ˋ��Õ�s���Ƃ̑����ł������j �@�]�ˎ���Ɍ��肳�ꂽ���x�i�@�@���エ��і����Ȍ�Ȃ��j

�������ȍ~�̌�V�̕ϑJ

�@���������ɂ��u��V���x�v�p�~�A�ʉ@���x�i�{�莛�o��@�ցj�̓���

�@���h�͌�V���ʉ@�ւƃX���C�h�����P�[�X������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��@�����V�{�����͕��䓌�ʉ@�ցj

�@�g���V��c���́A�g�蓌�ʉ@�Ɗ�c���ɕ�������

|

|

|

|

|

��c�� |

�ł��ǂ��̖� |

��V�Ւn�̐ΕW |

���݂͉���s���z�n��̂m�o�n�@�l�u�|�̉Y���n�m�v���Ǘ��^�c���Ă���B

���a�T�N�ɒn���̐��z���w�Z�Ƃ��ĊJ�Z�������A���k���̌����ŁA�p�Z�ƂȂ�A�ꎞ�u�N�̉Ɓv�Ƃ��Ċ��p���ꂽ��A�V�����Ŏ��̐������������A�n�����̋����M�ӂŁA���݂͒n��̌𗬂̏�u���̉w�v�ƂȂ�A���̗��j�����فA�_�Y���̔̔������u����Ă��܂��B

|

|

|

Copyright 2015�@by�@ Morihiro�@�latsumoto

�

�